©2008 Dr. Guy Spielmann

Paris au XXe siècle de Jules

Verne (1863)

Ce

roman que Jules Verne (1828-1905) écrivit à l'âge

de 22 ans est le quatrième d'une œuvre qui compte plus de

soixante-dix titres publiés sur quarante années, dont

les célébrissimes Cinq semaines en ballon, Le

Tour du monde en quatre-vingts jours, Vingt mille lieues sous

les mers, Voyage au centre de la Terre, De la Terre

à la Lune, etc. Traduits dans de nombreuses langues et fréquemment

adaptés en BD, à la télévision et au cinéma,

les textes de Verne sont parmi les plus universellement connus et diffusés

de la littérature française. Pourtant, l'auteur est longtemps

resté catégorisé comme «écrivain pour

la jeunesse» et donc méprisé par la critique et

l'université.

|

|

Paris

au XXe siècle fut refusé par l'éditeur

Hetzel et l'on crut longtemps que le manuscrit avait disparu.

Retrouvé par hasard dans un coffre-fort, il a finalement

été publié en 1994. |

|

|

Né à Nantes, Jules Verne déménage

à Paris pour y poursuivre des études de droit qu'il termine

en 1850, tout en écrivant des pièces de théâtre

et des nouvelles. Cette même année le succès de sa

pièce Les Pailles rompues en 1850 le pousse à se

lancer dans une carrière dramatique, et il devient même secrétaire

du Théâtre Lyrique en 1852; mais cette réussite se

révèle de courte durée et il abandonne vite l'ambition

de devenir un grand dramaturge. Il se met alors à écrire

des histoire et des articles «alimentaires» pour des revues

relativement populaires, en s'appuyant sur sa passion pour la science

et la technique.

Après s'être marié, Verne, qui peine

à gagner sa vie, obtient par protection un poste d'agent de change

pour la banque Eggly et Cie (1857), ce qui ne l'empêche pas de fréquenter

assidûment la Bibliothèque Nationale où il accumule

de la documentation pour les romans et nouvelles qu'il continue d'écrire.

Sa carrière d'écrivain commence réellement

avec sa rencontre en 1862 avec l'éditeur Pierre-Jules Hetzel, qui,

impressionné par le manuscrit d'«Un voyage en l'air»

(finalement publié sous le titre de Cinq Semaines en ballon),

lui propose un contrat de dix ans—leur collaboration durera presque

quatre décennies.

Si Verne a tôt acquis la célébrité

grâce aux «aventures extraordinaires», qui exploitent

la vague du roman de voyage dans des contrées exotiques, il montre

déjà un goût prononcé pour l'«anticipation»

(le terme de «science-fiction», emprunté à l'anglais,

n'apparaît qu'en 1926) dans ce qu'il nomme le «Roman scientifique»,

rigoureusement documenté.

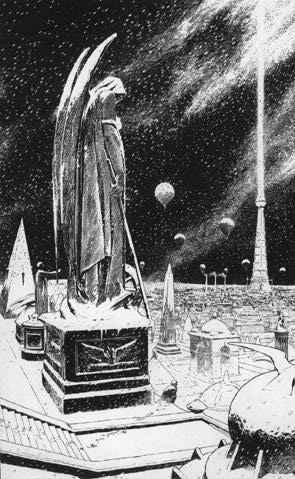

En réalité, il est loin d'imaginer dans Paris

au XXe siècle un avenir profondément différent

de la réalité de son temps: la vie en 1960 se présente

comme une sorte de développement hypertrophique de celle de 1860

telle que l'envisage le jeune auteur dont le héros, de toute évidence,

représente une manière d'alter ego. De plus, le ton résolument

sombre, pessimiste et même désespéré de ce

roman contraste avec l'optimisme «positiviste» que véhiculent

les «Aventures Extraordinaires».

|

|

|

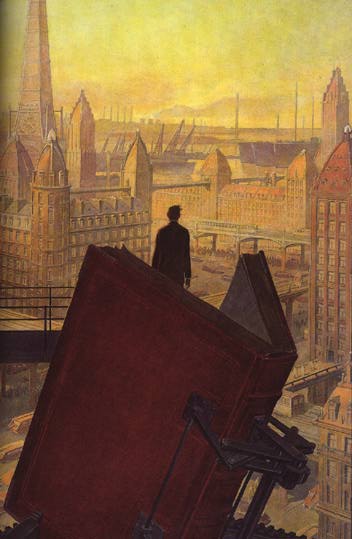

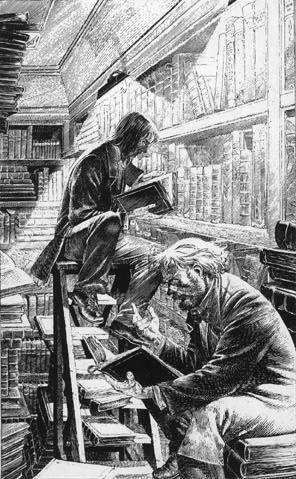

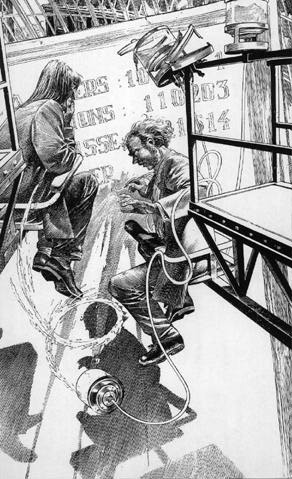

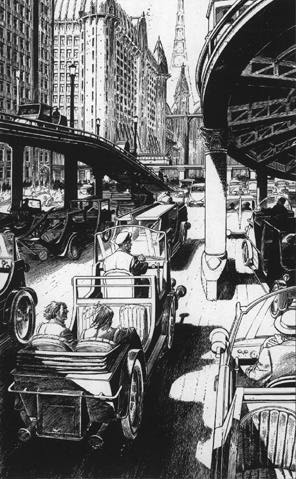

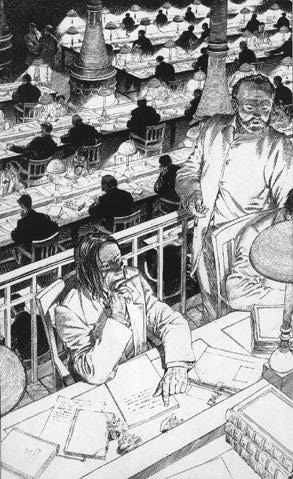

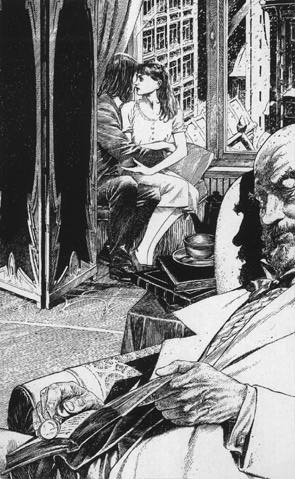

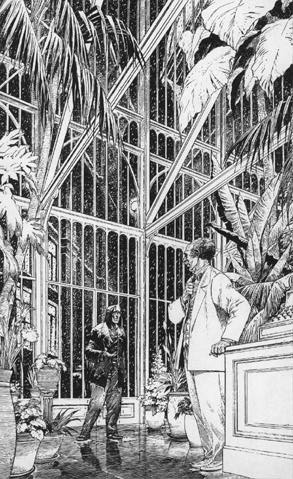

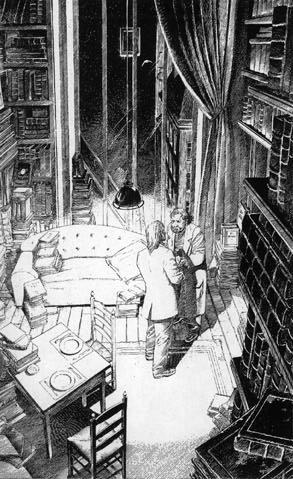

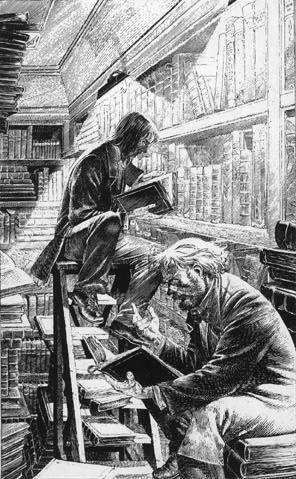

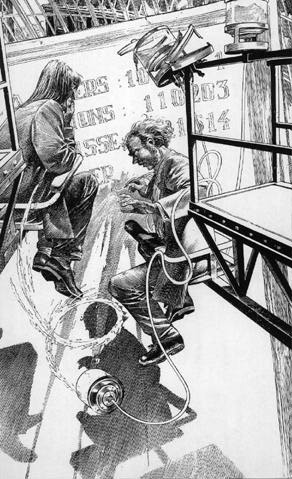

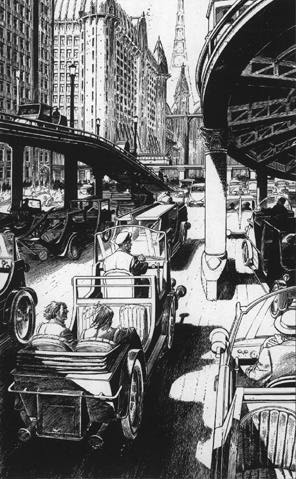

Illustrations.

Les romans publiés du vivant de Verne comprenaient d'abondantes

illustrations réalisées par Edouard Riou, Alphonse de Neuville,

Jules Ferat, Paul-Dominique Philippoteaux, George Roux et surtout Léon

Benett. Les images qui figurent sur cette page sont dûes à

François Schuiten, principalement connu pour son travail dans la

bande dessinnée, et notamment la série culte Les Cités

obscures (scénarios de Benoît Peeters), dont l'univers

à la fois futuriste et rétrograde correspond parfaitement

à celui de Paris au XXe siècle (Réédition

Hachette, 1995). En 2005, année commémorative, Schuiten

et Peeters ont publié chez Casterman un album intitulé Les

Portes du possible, «journal imaginaire en hommage à

Jules Verne», qui a fait l'objet d'une exposition à la Bibliothèque

Nationale de France (18 octobre 2005 - 15 janvier 2006). |

| |

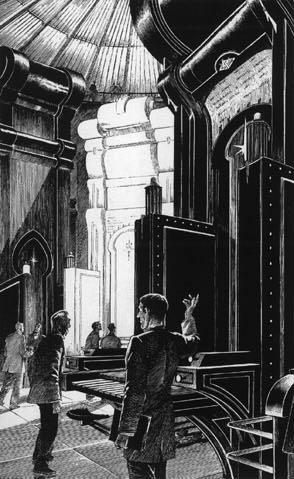

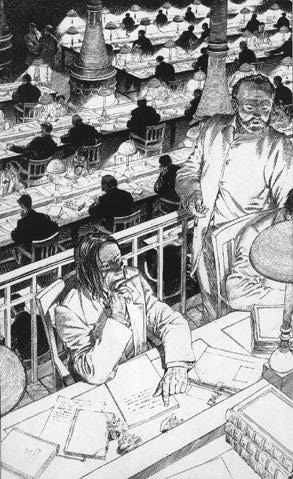

Chapitre

I:

«Société Générale de Crédit instructionnel.»

Paris, 1960. La société ne connaît

que deux principes moteurs: la technonologie et la finance. La littérature,

les beaux-arts, la musique et tout ce qui n'est pas jugé «utile»

ou «productif» sont méprisés. L'éducation

est gérée par une gigantesque entreprise, la Société

de Crédit instructionnel, dont le jeune Michel Jérôme

Dufrénoy vient d'être fraîchement diplômé

avec un premier prix de vers latin—distinction qui lui vaut les

sarcasmes de l'assistance.

|

|

Chapitres

II-III:

«Aperçu général des rues de Paris - Une Famille

éminemment pratique.»

Ses études finies, Michel doit entrer dans

la vie active: mais quel emploi peut bien occuper un tel «rêveur»?

Orphelin, seulement âgé de 16 ans, Michel doit, avec beaucoup

de réticence, s'en remettre à la protection de son oncle,

Stanislas Boutardin, riche et puissant

industriel qui lui fait immédiatement donner un poste à

la banque Casmodage et Cie.

|

|

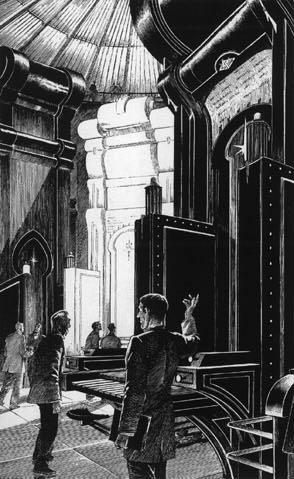

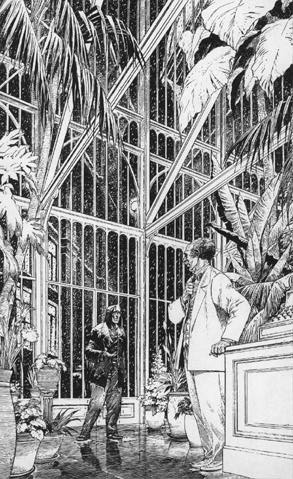

| Chapitre

IV:

«De quelques auteurs du XIXe siècle, et de la difficulté

de se les procurer.»

Profitant d'une ultime journée de liberté,

Michel va flâner à la bibliothèque Impériale.

Là, il tombe sur son autre oncle, Huguenin, dont

il avait perdu la trace. Ce dernier (qui en fait avait assisté

à la remise des prix sans se faire connaître) l'encourage

à poursuivre ses aspirations et à venir le voir dès

que possible. |

|

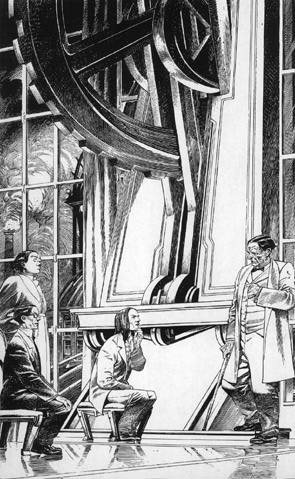

Chapitre

V-VI:

«Où il est traité des machines à calculer, et des caisses

qui se défendent elles-mêmes - Où Quinsonnas apparaît

sous les sommets élevés du Grand Livre.»

Les débuts de Michel à la banque sont

catastrophiques: incapable d'utiliser correctement la machine à

caluler avec laquelle il travaille, il est muté au service de l'enregistrement

(le «Grand Livre»), sous la direction de Quinsonnas,

callligraphe émérite.

|

|

Chapitre

VII-VIII:

«- Trois bouches inutiles - Où il est traité de la musique ancienne et

moderne et de l'utilisation pratique de quelques instruments.»

Michel et Quinsonnas sympathisent et, très vite,

ce dernier invite son jeune collaborateur à dîner chez lui.

Là, Michel rencontre Jacques Aubanet, employé

qui aurait voulu être soldat. Les trois hommes font de la musique

en évoquant avec nostalgie un passé ou les beaux-arts n'étaient

pas délaissés.

|

|

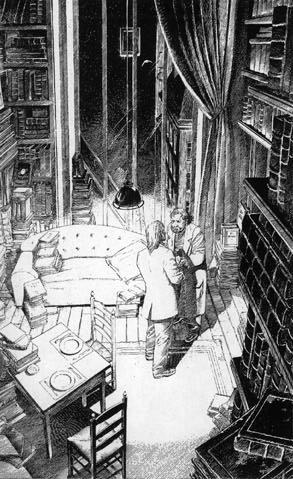

Chapitre

IX-X:

«Une visite à l'oncle Huguenin - La Grande Revue des auteurs

francaise passée par l'oncle Huguenin, le dimanche 15 avril 1961.»

Quelques mois plus tard, Michel, ayant finalement obtenu

un jour de congé, va rendre visite à l'oncle Huguenin, avec

qui il passe la journée à parler de littérature.

|

|

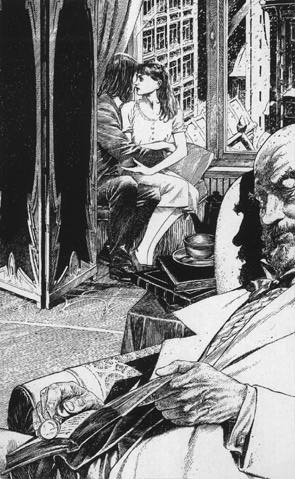

Chapitre

XI:

«Une promenade au port de Grenelle.»

Le

soir, Michel et Huguenin

sont rejoints par l'ancien professeur de Michel, Richelot,

accompagnée de sa fille Lucy. Après dîner,

tout petit groupe s'en va visiter le port de Grenelle en guise de promenade. |

|

| Chapitre

XII:

«Des opinions de Quinsonnas sur les femmes»

Pendant le travail, Michel ne peut s'empêcher

de questionner Quinsonnas sur le sujet des femmes. Celui-ci lui expose

sa vision d'un idéal féminin qui, dit-il, a complètement

disparu, et d'une institution du mariage complètement corrompue.

Michel lui révèle alors qu'il est tombé amoureux,

et la conversation s'anime à tel point que les deux hommes renversent

des flots d'encre sur le «Grand Livre»—et sont immédiatement

congédiés. |

|

Chapitre

XIII:

«Où il est traité de la facilité avec laquelle

un artiste peut mourir de faim au XXe siècle.»

Le lendemain, Michel amène Quinsonnas rencontrer

son oncle Huguenin. Les trois hommes discutent de l'avenir problématique

du jeune homme, et Quinsonnas se lance dans un éloge passionné

de la propriété. On passe en revue les diverses carrières

possibles, sans résultat probant; ne reste finalement que celle

d'auteur dramatique, pour laquelle Michel se sente quelques affinités,

d'autant plus que Quinsonnas s'offre à le recommander auprès

du directeur du «Grand Entrepôt Dramatique». |

|

| Chapitre

XIV:

Le Grand Entrepôt Dramatique

Dans cet établissement qui résulte de

la volonté de standardiser l'activité théâtrale,

Michel passe un examen d'entrée où il s'agit de composer

sur commande des morceaux stéréotypés. En dépit

d'un travail médiocre, il est engagé aussitôt. Il

découvre que ses activités consistent à remettre

des pièces anciennes au goût du jour, labeur dont il se montre

incapable, d'abord dans la comédie, puis dans le drame et enfin,

le vaudeville. Dégoûté de la bassesse des tâches

qu'on lui assigne, Michel quitte rapidement le Grand Entrepôt Dramatique

et se retrouve donc de nouveau sans emploi et sans ressources. |

|

| Chapitre

XV:

«Misère.»

Michel et Lucy se déclarent leur amour réciproque,

Quinsonnas quitte Paris pour aller chercher fortune en Allemagne, d'où

il entend bien faire reconnaître ses talents pour revenir ensuire

triomphalement en France.

Désormais sans ressources, Michel tente de gagner

quelque argent en publiant un recueil de poésies, mais ne trouve

pas d'éditeur. Bientôt, il se retrouve dans le dénuement

le plus complet, ne parvenant même pas à magner à

sa faim tandis qu'un hiver particulièrement rude rend les conditions

de vie particulièrement difficiles. |

|

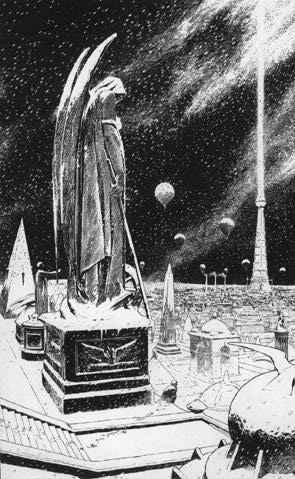

| Chapitre

XVI:

«Le Démon de l'électricité.»

Par une nuit glaciale, Michel, affamé et quasiment

délirant, erre dans les rues vides. Il entre dans un magasin de

fleuriste afin d'acheter, avec sa dernière pièce de ving

sols, un petit bouquet pour Lucy; mais en arrivant chez Richelot, il apprend

que celui-ci a étée explusé faute d'avoir payé

son loyer. Le jeune homme continue son errance à travers Paris,

rencontrant partout les preuves du triomphe de la modernité sous

la forme de l'énergie électrique. |

|

Chapitre

XVI:

«Et in pulverem reverteris.»

Au petit jour, Michel se retrouve au cimetière

du Père-Lachaise, où il constate qu'aucun des personnages

qu'il considère comme importants n'a de tombeau digne de ce nom.

Épuisé, affamé, il finit par tomber inanimé

après avoir maudit la ville et invoqué le nom de Lucy. |

|

Quelques

ressources en ligne sur Jules Verne et son œuvre:

|

| |

|

| |

|

![]()