Documents de travail

© 2013 Guy Spielmann

Menu des documents de phonétique/phonologie

I. La Syllabe

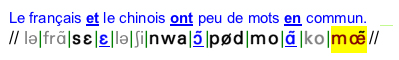

L’unité prosodique et rythmique est la

syllabe, définie comme le regroupement, dans la chaîne

sonore, de segments autour d'un noyau de grande audibilité. Dans

la plupart des cas, ce noyau est une voyelle (c'est à dire un

son pur), et il est possible qu'une syllabe soit constituée uniquement

d'une voyelle, comme dans la réalisation de mots comme «et»,

«un», «ont», «en», «au»,

etc.:

Le cas le plus fréquent reste celui où une voyelle est associée à une consonne, et le français tend à rechercher des syllabes ouvertes, qui se terminent par une voyelle, sur le modèle CV [mo] ou CCV [mwa]. La formule VC (syllabe fermée) n'est réellement possible en français que devant une syllabe qui commence par une consonne, comme par exemple dans les mots «action», «obtus» et «urbain»:

![]()

II.

L’Accent de mot (accent tonique)

L’accent de mot tombe toujours sur la dernière

syllabe, quelle que soit la longeur du mot.

![]()

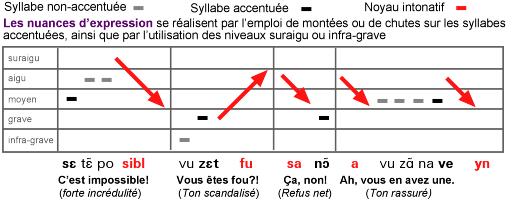

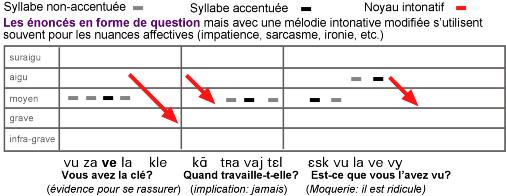

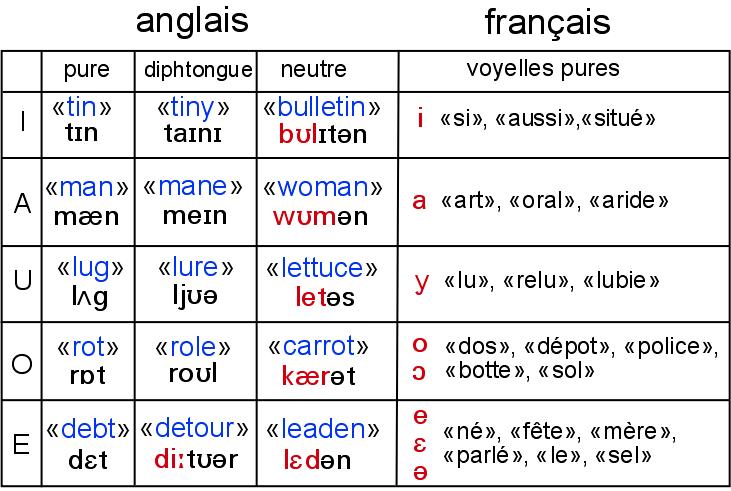

Cependant, le français est une langue où les syllabes reçoivent une intensité à peu près équivalente, si bien qu'il y a peu de différence entre syllabes accentuées et atones, et que les voyelles conservent les mêmes propriétés. Les variations sont liées au contexte d'apparition des phonèmes: par exemple, on réalise un «e» ouvert devant une double consonne («cette»), devant «r» et «l» («fer», «sel»), mais jamais en finale de mot. Dans une langue comme l'anglais, en revanche, la qualité vocalique diffère considérablement entre syllabes toniques et atones: les toniques sont réalisées avec des voyelles pures ou des diphtongues, tandis que les atones sont réalisés avec le «schwa» (la voyelle la plus centrale du système vocalique).

cliquer

pour voir une image plus grande

Un second accent peut se placer sur la syllabe initiale (ou une autre syllabe) d’un mot pour en augmenter l’expressivité: c’est l’accent affectif, ou accent emphatique.

III. Le Groupe rythmique

Un groupe de sens est une séquence

de mots qui correspond à un découpage syntaxique: un article,

un nom et un adjectif («la campagne déserte»), un

nom et son complément («le sifflement des trains»),

une préposition, un article et un nom («dans le silence»),

un sujet et un verbe («ton père a téléphoné»),

etc. Le groupe de sens représente une unité prosodique

(groupe rythmique), qui peut s'intégrer à un groupe mélodique

plus large, dont une syllabe (le noyau ou nucleus)

porte une chute ou une montée de la voix, (en français,

la dernière syllabe du groupe sert fréquemment de noyau).

Du point de vue prosodique, il est impossible de segmenter un groupe

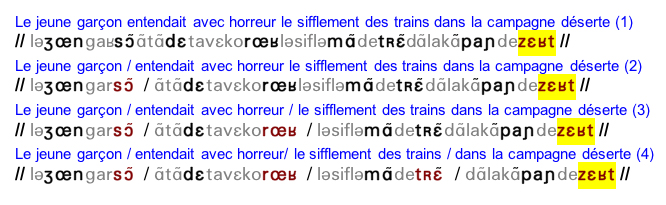

de sens en unités plus petites. Ainsi, on peut segmenter la phrase

«Le jeune garçon entendait avec horreur le sifflement des

trains dans la campagne déserte» de cinq manières

différentes (mais on ne peut pas couper entre «jeune»

et «garçon», ou «sifflement» et «des

trains»):

A l’intérieur

d’un groupe, certaines syllabes portent un accent de force, tandis

que d'autres ne sont pas du tout accentuées (syllabes atones).

Seules les syllabes normalement acccentuées peuvent porter un

accent rythmique:

- Les noms et les pronoms non-clitiques: «c’est à

moi», «j’y vais sans lui»

- Les verbes (sauf les auxilliaires avoir et être)

- Les adjectifs épithètes: (sauf en cas de possible confusion

sémantique: «une belle fille» ∫

«ma belle-fille»); «une

voiture allemande».

- Les adverbes (même règle que l’adjectif): «Il

est particulièrement calme»

- les conjonctions polysyllabiques («parce [que]», «sous

prétexte [que]»...), les interrogatifs («quand»,

«qui»)

En revanche, on n’accentue généralement pas:

- Les pronoms personnels (je, tu, nous...), sauf parfois s’ils

sont suivis de deux clitiques («je te le dis»)—dans

un tel cas, un des trois «e» caducs est généralement

maintenu pour éviter une séquence de trois consonnes.

- Les pronoms clitiques (me, te, vous, ne, y...), les possessifs (mon,

leur...) et relatifs («qui», «que», «quoi»,

«dont», «où»)

- Les prépositions et conjonctions monosyllabiques («de»,

«sous», «sans»; «si», «que»)

- Les adjectifs épithètes antéposés en cas

de possible confusion sémantique: «ma belle-fille»

(la femme de mon fils) / «une belle fille»

(une fille qui est jolie).

à noter:

- On peut faire porter un accent sur certains mots normalement inaccentués

pour marquer une insistance sur leur sens: «La valise est sous

la table»; «Je viendrai si je

veux»; «C’est mon lit».

Comme il est impossible d’accentuer les pronoms personnels ou

les clitiques, il faut alors utiliser une paraphrase emphatique: «Je

te l’ai donné» > «C’est moi qui te

l’ai donné», ou «C’est à toi que

je l’ai donné», ou «C’est ça que

je t’ai donné»; «J’y suis allé»

> «C’est là où je suis allé»

- Les noms composés (souvent reconnaissables à leurs traits

d’union)sont accentués comme un mot simple: fil-de-fer,

je-m’en-foutisme, quant-à-soi, je-ne-sais-quoi, dur-à-cuire,

rez-de-chaussée, vas-y-que-je-te-pousse...

IV. L'accent de démarcation

L'accentuation peut aussi servir à

modifier le découpage de manière à modifier le

sens; les syllabes toniques en fin de groupe portent alors une montée

mélodique. A l'écrit, ce genre de modification se matérialise

par la ponctuation (la virgule notamment):

1. Les Français

qui se plaignent de leur gouvernement ne veulent pas pour autant aller

vivre à l'étranger.

2. Les Français, qui

se plaignent de leur gouvernement, ne veulent pas pour autant aller vivre

à l'étranger.

La phrase 1 signifie que certains Français (ceux qui qui se plaignent)

ne veulent pas vivre à l'étranger. La phrase 2 signifie

que tous les Français se plaignent, et qu'ils ne veulent pas vivre

à l'étranger. Les mots étant exactement les mêmes,

c'est l'accent de démarcation qui permet de faire la différence

entre les deux.

V.

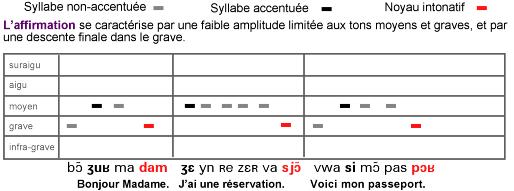

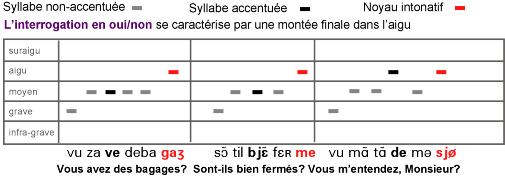

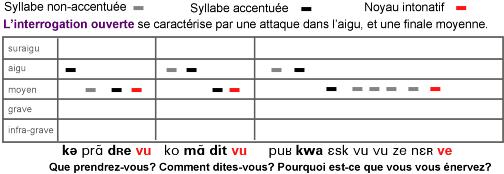

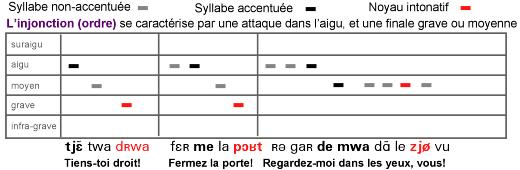

L'intonation

On désigne par « intonation »

les variations mélodiques de l'énoncé qui portent

un sense — et qui donc peuvent aussi changer ou nuancer le sens

de l'énoncé.

On distinguera l'intonation sémantique,

qui utilise un petit nombre de schémas mélodiques utilisés

par la majorité des locuteurs pour donner un sens précis,

et l'intonation affective, dont les modulations sont quasiment infinies,

et parfois propres à un seul locuteur.

Ainsi, l'énoncé « Tu

ranges ta chambre » pourra exprimer, selon la mélodie

utilisée, une constatation (affirmation), une question, un ordre,

la surprise.

-

« Tu ranges ta chambre. C'est bien, moi je n'ai pas le courage. »

-

« Tu ranges ta chambre? Je croyais que tu avais fait ça hier. »

-

« Bon, maintenant, tu ranges ta chambre ! Sinon tu es privé de sortie tout le week-end. »

-

« Tu ranges ta chambre! Ça alors, je ne pensais pas que ça arriverait un jour. »