Sur

le plan strictement matériel, le langage est constituée

d'une série de sons émis par un être humain à

l'aide de ses divers organes

phonatoires.

Le son est une onde produite par la vibration mécanique d'un

support fluide ou solide et propagée grâce à l'élasticité

du milieu environnant sous forme d'ondes longitudinales.

Par extension physiologique, le son désigne la sensation auditive

qui résulte d'une telle vibration, une impression enregistrée

par notre cerveau lorsque des éléments sensoriels de l'oreille

interne sont soumis à vibrations.

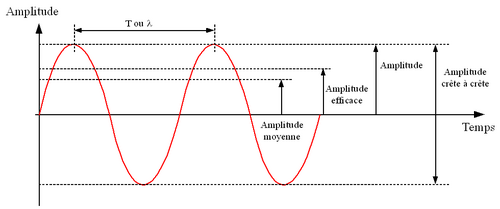

En physique, un son est une fréquence vibratoire pure, mesurée

en Herz (Hz), que l'on représente visuellement par une courbe

sinusoïdale. La valeur T (également notée par la

lettre grecque lambda) est appelée «longueur d'onde »,

sachant qu'un Hz équivaut à un cycle par seconde.

En fait, il est difficile de produire un son pur, car toute fréquence

s'accompagne d'autres fréquences « harmoniques »

(multiples pairs ou impairs de la fréquence), si bien que les

sons de la voix humaine sont toujours complexes. On peut les regrouper

en trois catégories : Périodiques

(réguliers) ou plutôt Pseudo-périodiques :

voyelles et consonnes « voisées » (/b/,/d/) ;

Aléatoires (irréguliers): consonnes « sourdes »

fricatives (/s/, /f/) ; Impulsionels : consonnes

sourdes occlusives (/p/, /t/).

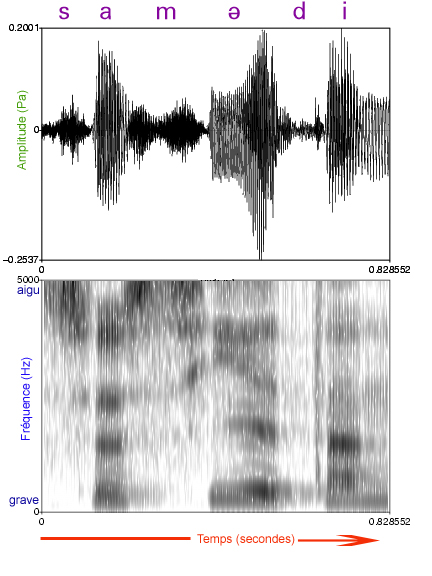

L'étude

des sons du langage s'effectue grâce à instruments de mesure

qui permettent de visualiser sous forme d'oscillogramme et de spectrogramme.

L'oscillogramme,

en haut, montre l'amplitude des vibrations (mesurée

en Pascals) et de spectrogramme montre les fréquences

mesurées en Herz (1 Hz = . Sur le spectrogramme, les zones les

plus sombres représentent les harmoniques (qu'on appelle « formants »).

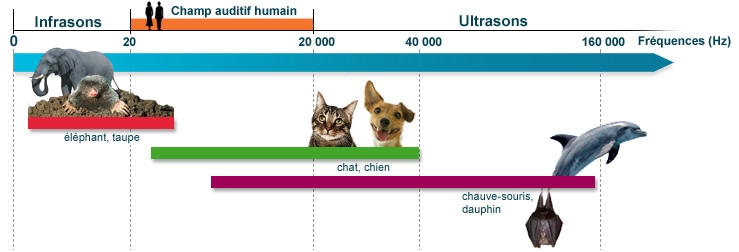

La fréquence correspond à ce que nous appelons couramment

un son « grave » ou « aigu », ce qui

est relatif à nos capacités de perception. Le champ auditif

humain, assez restreint, se situe entre 20 et 20 000 Hz. Beaucoup d'espèces

animales possèdent des champs plus étendus, notamment

dans l'aigu (ultrasons).

Les

considérations accoustiques de la production et de l'audition

des sons du langage ont mené Roman Jakobson et Morris Halle à

proposer de classifier les phonèmes selon des traits distinctifs

comme 'compact~diffus', 'aigu~grave' et 'strident~mat'.

haut |