|

Chaque

jour, souvent sans y prêter attention, nous sommes en contact

avec des dizaines, voire des centaines de textes, soit

que nous les produisions nous-mêmes, soit que nous les utilisions

pour nous informer, nous divertir, et accomplir les tâches

les plus diverses.

Cette familiarité tend à

nous faire oublier que le texte ne va pas de soi, et que sa composition

autant que sa lecture ne sont possibles qu'au prix d'un apprentissage

et d'une expérience assez longs.

Pour une grande partie, les études,

et tout particulièrement les études supérieures,

sont consacrées à l'amélioration des capacités

de l'étudiant à travailler avec et sur des textes.

Nous sommes donc tous capables de reconnaître un texte lorsque

nous en voyons un, mais le problème se complique lorsqu'il

s'agit de comprendre et de définir avec exactitude ce qu'est

un texte, et ce qui n'en est pas un—et ce qui distingue

un «bon» texte d'un autre moins bon.

1.

Au-delà de la phrase: discours, énoncé, texte

Une

vision «traditionnelle» voudrait que le texte soit

composé de phrases, parfois regroupées en

sous-ensembles comme le paragraphe (prose), la strophe

ou la réplique (théâtre). Pour les

linguistes, c'est la phrase

formée par l'association d'un sujet et d'un prédicat

qui a longtemps constitué l'entité maximale passible

d'analyse, tout ce qui se situe au-delà n'étant

pas, à leur avis, modélisable.

Plus récemment s'est développée

une branche des sciences du langage consacrée au discours,

c'est-à-dire justement à tout ce qui dépasse

le niveau de la phrase: la «grammaire du discours»

cherche ainsi à déterminer les règles qui

s'appliquent non à l'intérieur de la phrase, mais

entre plusieurs phrases. La pragmatique, de son côté,

s'intéresse à l'énoncé,

c'est-à-dire au message linguistique considéré

dans le contexte de sa production effective à un moment

donné et en un lieu donné, et qui exprime

le point de vue de l'émetteur (l'énonciateur)

en fonction de celui du récepteur (l'énonciataire).

Dans cette perspective, le discours est constitué par une

séquence d'énoncés formant un tout autonome.

Si toutefois le texte, en surface,

se présente généralement sous une forme linéaire

(une suite de phrases ou d'énoncés qui a un début

et une fin supposant un ordre de lecture), il

est possible de l'envisager à partir de sa structure

profonde qui, elle, doit se concevoir hors du déroulement

unidirectionnel qui se présente à nos yeux. A l'origine

du texte, on doit ainsi postuler l'existence d'un système

dont les unités sont non des phrases, mais des idées

exprimées par des propositions, et liées

par des relations virtuelles.

C'est pourquoi le travail du texte—la lecture autant que

la production—passe nécessairement par l'établissement

d'un plan, c'est-à-dire par l'explicitation

schématique de la structure.

Ces relations,

représentées ici par des lignes fléchées

en pointillés, représentent des possibilités

de rapports entre les propositions (cause, conséquence,

parallélisme, analogie, contradiction partielle ou totale,

etc.) qui ne se matérialiseront pas toutes au niveau de

surface du texte, où seul un agencement

des propositions est possible (c'est la «disposition»

de la rhétorique). Lorsque plusieurs agencements, et donc

plusieurs ordres de lecture également valables sont possibles,

on parle d'hypertexte.

Dans le discours, ces relations

se matérialisent souvent par des connecteurs syntaxiques

(conjonctions de coordination et de subordination, adverbes et

locutions adverbiales, etc), et des connecteurs textuels

(formules de transition, d'anaphore, etc.).

ILLUSTRATION

Soient

quatre propositions exprimables chacune par une phrase:

P:

Le Général

de Gaulle et le Chancellier Adenauer ont décidé

d'unir leurs pays dans une alliance économique et politique.

P':

En 1945, il a paru évident que la paix durable en Europe

reposerait sur de bonnes relations franco-germaniques.

P'':

La Realpolitik consiste

à privilégier les solutions pratiques par rapport

aux doctrines idéologiques.

P''':

Les Français et les Allemands

se sont combattus avec violence et tenacité au cours

de trois guerres successives, en 1870-71, 1914-18 et 1939-44.

Ces

quatre propositions peuvent former un texte car 1)

elles sont toutes relatives à un même thème

et 2) présentent entre elles des relations

que l'on peut expliquer comme suit:

- il

existe une opposition entre P

et P'''

- il

existe un rapport de conséquence entre

P'

et P (et

donc de cause entre

P

et P')

- il

existe un rapport d'antériorité

entre P''',

P'

et

P

(et

donc de postériorité entre

P',

P''

et P''')

- il

existe un rapport de généralisation

entre P

et

P''

(et

donc de spécification entre

P''

et P)

Ces

rapports, toutefois, n'imposent ni ne suggèrent un ordre

linéaire particulier. On peut donc représenter la

structure profonde de ce texte comme suit:

On peut alors obtenir

un texte en mettant ces propositions dans un ordre approprié

(avec éventuellement quelques modifications de morphologie

et/ou de syntaxe) et en explicitant certaines des relations à

l'aide de connecteurs syntaxiques ou textuels:

«Les

Français et les Allemands se sont combattus avec violence

et tenacité au cours de trois guerres successives, en

1870-71, 1914-18 et 1939-44. Cependant,

en 1945, lorsqu' il a paru évident

que la paix durable en Europe reposerait sur de bonnes relations

franco-germaniques, le Général de Gaulle et le

Chancellier Adenauer ont décidé d'unir leurs pays

dans une alliance économique et politique. C'est

là un bon exemple de Realpolitik, qui

consiste à privilégier les solutions pratiques

par rapport aux doctrines idéologiques.»

On peut obtenir

d'autres textes en mettant ces propositions dans un ordre

différent et à l'aide d'autres connecteurs syntaxiques

ou textuels:

«La Realpolitik

consiste à privilégier les solutions pratiques

par rapport aux doctrines idéologiques, comme

on a pu le voir lorsque le Général de Gaulle

et le Chancellier Adenauer ont décidé d'unir leurs

pays dans une alliance économique et politique, bien

que les Français et les Allemands se fussent combattus

avec violence et tenacité au cours de trois guerres successives,

en 1870-71, 1914-18 et 1939-44. En

1945, en effet, il a paru évident

que la paix durable en Europe reposerait sur de bonnes relations

franco-germaniques.»

EXERCICE

D'APPLICATION

Composez deux autres textes à

partir des même quatre propositions, en prenant soin de

respecter les relations spécifiées ci-dessus. Ce

texte pourra être formé de plusieurs phrases, mais

aussi d'une seule phrase

complexe

2.

Qu'est-ce qu'un texte?

On

pourra commencer par la notion qu'il s'agit concrètement

d'une série de mots avec un début et une fin identifiables

par divers marqueurs visibles, dont les titres et intertitres,

la ponctuation, les alinéas, les «blancs» et

autres procédés de mise en page. Ainsi, en feuilletant

un magazine, par exemple, on repère très rapidement,

sans même les lire, les divers types de textes qui le composent

(articles, publicités, etc.). Intuitivement, nous saisissons

donc le texte comme une forme de l'expression; reste à

déterminer si possible ce qui le caractérise quant

à la substance.

|

Pour

comprendre ce qu'est un texte du point de vue de la substance,

on peut s'imaginer une maison en bois (à gauche)

et un tas de planches ou morceaux de bois (à droite)

et se demander ce qui les distingue.

Immédiatement, nous

saisissons qu'il existe entre les deux une différence,

bien que, d'une certaine manière, on puisse décrire

l'un et l'autre comme un «ensemble de morceaux de

bois»: mais, lorsque l'on cloue ou visse ensemble

quelques morceaux de bois, à partir de quel moment

peut-on dire que l'on a affaire à une 'maison', et

non plus à un 'tas de bois'? |

|

|

Ce casse-tête philosophique très

ancien est facile à résoudre dans le cas d'un

texte, et même, en y réfléchissant un

peu, dans le cas de la maison.

Le tas de bois, en effet, est

un ensemble de matériaux bruts pouvant servir à

construire toutes sortes de choses (une maison, un meuble,

une palissade, un bâteau), mais qui, en tant que tel,

ne remplit aucune fonction particulière, ne

reflète aucune finalité précise

et manifeste: même si l'on arrange les morceaux en

fonction de leur taille ou de leur couleur, on ne changera

pas le fait que le tas n'a, en soi, pas de fonction nécessitant

une organisation spécifique.

Par ailleurs, le tas n'a aucune

véritable forme: on peut rajouter ou enlever

des morceaux de bois, les bouger, les rempiler différemment

sans changer sa nature de 'tas'; c'est même cette

indifférenciation du point de vue de la forme que

signifie le vocable de «tas».

Fonction, et forme

caractérisent en revanche la maison, qui n'est donc

pas simplement une variante du «tas de bois»:

Entre eux, la différence est qualitative, non

quantitative: il ne suffit pas d'accumuler des morceaux

de bois pour constituer une maison.

De la même manière,

un texte ne se résume pas à une accumulation

de mots , mais se caractérise à la fois par

sa fonction et sa forme.

- Fonction:

le texte est la manifestation concrète et spécifique

d'un discours, qui est lui-même la mise

en œuvre d'une compétence abstraite (la

langue). Les spécialistes s'accordent à reconnaître

quatre ou cinq grandes fonctions discursives:

1.

Rapporter des événements, raconter une

histoire: fonction narrative

2. Faire

une description, indiquer les caractéristiques

d'un objet, donner des informations: fonction explicative/descriptive

3. Développer

un point de vue, une opinion, un jugement: fonction

argumentative / délibérative

4. Donner

des suggestions, des conseils, des ordres, indiquer

une procédure à suivre: fonction injonctive

Traditionnellement,

on parle de «types textuels» pour désigner

les textes qui correspondent à chaque fonction. Cette

dénomination est trompeuse, d'abord parce qu'il est

rare qu'un texte donné ne réalise qu'une seule

fonction, ensuite parce que cette typologie semble réductrice:

on peut distinguer une dizaine de fonctions

communicatives et, de toute évidence, il existe

des textes correspondant à chacune de ces fonctions.

On utilisera donc le terme de «type textuel»

en référence à un ensemble de formes

ayant en commun certaines caractéristiques fondamentales.

Ainsi, le type «poème» subsumera

des formes comme le sonnet, l'ode, l'idylle, le pantoum,

le haïku, la ballade, le virelai, le poème en

prose, etc. qui sont toutes caractérisées

par deux fonctions dominantes:

exprimer (des sentiments, des idées) et manipuler

le langage à des fins esthétiques.

- forme:

le texte possède—à la différence

d'une simple accumulation de phrases—une unité,

matérialisée par des éléments

formels: par exemple, un titre, une introduction et

une conclusion, des strophes ou des paragraphes. Ses

composantes doivent fonctionner en synergie pour assurer

cette unité. Théoriquement, un texte ne

devrait pas comprendre de phrase qui peut en être

retranchée sans que cette unité soit aucunement

affectée, ou au contraire qui en compromet l'unité

en ne participant pas à l'ensemble.

Comme le corps a

un squelette et la maison une charpente, le texte possède

une structure propre, manifeste ou

non. L'agencement des composantes y est soigneusement

choisi pour assurer la clarté, l'efficacité,

l'équilibre et l'harmonie de l'ensemble.

Voici par exemple un texte qui n'est pas compréhensible,

mais dont on peut parfaitement identifier les caractéristiques

formelles:

BLABLABLA

Blabla blabla: blabla blabla blabla.

Blabla, blabla blabla blabla, blabla. Blabla blabla

blabla blabla :

—

Blabla blablablabla, blabla blabla blabla! »

— Blabla blabla blabla blablablabla blabla blabla.

»

— Blabla blabla blablablabla blabla blabla… »

— Blabla blabla: blabla blabla blabla. »

Blabla, blabla blabla blabla, blabla.

Blabla blabla blabla blabla. Blabla blablablabla,

blabla blabla blabla blabla ; blabla blabla blablablabla

blabla blabla blabla blabla blablablabla blabla blabla?

Blabla

blabla blabla blabla blablablabla, blabla blabla;

blabla blabla blabla. Blablablabla, blabla blabla

blabla (blabla blabla) blabla blabla. Blabla blabla

blabla—blabla blablablabla—blabla blabla.

Blabla blabla, blabla, blabla blabla?

Blabla

blabla : blabla blabla blabla (1). Blabla, blabla

blabla blabla, blabla. Blabla blabla blabla blabla.

Blabla blablablabla, blabla blabla blabla blabla blabla

blabla blablablabla blabla blabla blabla blabla blablablabla

blablablabla.Blabla blabla: blabla blabla blabla.

1.

Blabla, blabla blabla blabla, blabla. Blabla blabla

blabla blabla. Blabla blablablabla, blabla blabla

blabla blabla blabla blabla blablablabla blabla blabla

blabla blabla blablablabla blabla

|

Le

découpage en paragraphes (soulignés par l'espacement

et les alinéas), la ponctuation (points, virgules,

parenthèses, tirets, guillemets…) et le formatage

de la note participent à l'organisation du sens,

même lorsque celui-ci reste indéterminé.

En fait, la forme d'un type textuel donné

reste une notion abstraite—l'éidos

platonicien—, et pour en déterminer les paramètre

on se fie le plus souvent à un modèle (token)

que l'on estime manifester le plus parfaitement cette forme

(type). Ces textes «canoniques»—notion

théologique, puis littéraire mais que l'on

peut généraliser—permettent non seulement

de déterminer ce qui relève ou non d'une forme

donnée, mais d'élaborer une échelle

de valeurs. Ainsi dans sa Poétique, Aristote

s'appuie sur les tragédies de Sophocle pour établir

à la fois ce qu'est une tragédie (par rapport

à d'autres formes), et ce qui constitue une bonne

tragédie.

Si une telle hiérarchie

reste discutable, il n'en reste pas moins légitime

de postuler que certains éléments formels

se révèlent généralement plus

efficaces que d'autres pour remplir une fonction donnée.

À moins de vouloir obtenir un effet très insolite,

on n'écrit pas une petite annonce pour vendre sa

voiture comme on écrit une carte postale à

sa tante, un devoir d'histoire pour son professeur, une

lettre de motivation pour briguer un emploi, ou un article

de journal.

Pour chaque fonction,

on dispose de formes efficaces qui obéissent à

des règles relativement précises. Toutefois,

cette efficacité n'est pas immanente, puisqu'elle

repose en grande partie sur l'attente du récepteur,

et il est possible de subvertir les règles avec succès:

paradoxalement, on tend à considérer comme

les plus grands romanciers, poètes, dramaturges,

etc. ceux qui ont «révolutionné»

un type textuel en enfreignant les principes habituels de

son élaboration.

HAUT

3.

Lecture linéaire, non-linéaire

et tabulaire

Le texte linguistique

le plus commun exige une lecture linéaire qui débute

en haut à gauche de la page, et procède

de la gauche vers la droite, et de haut en bas. Pourtant,

de nombreux textes relèvent d'un ordre de lecture

différent, qui peut commencer et se terminer en

n'importe quel point de l'espace, et ne pas forcément

exiger d'ordre particulier, chaque élément

étant complémentaire des autres dans une

combinatoire qui est au choix du lecteur—choix que

le scripteur peur influencer par divers procédées

(taille de la police, couleurs, etc.)

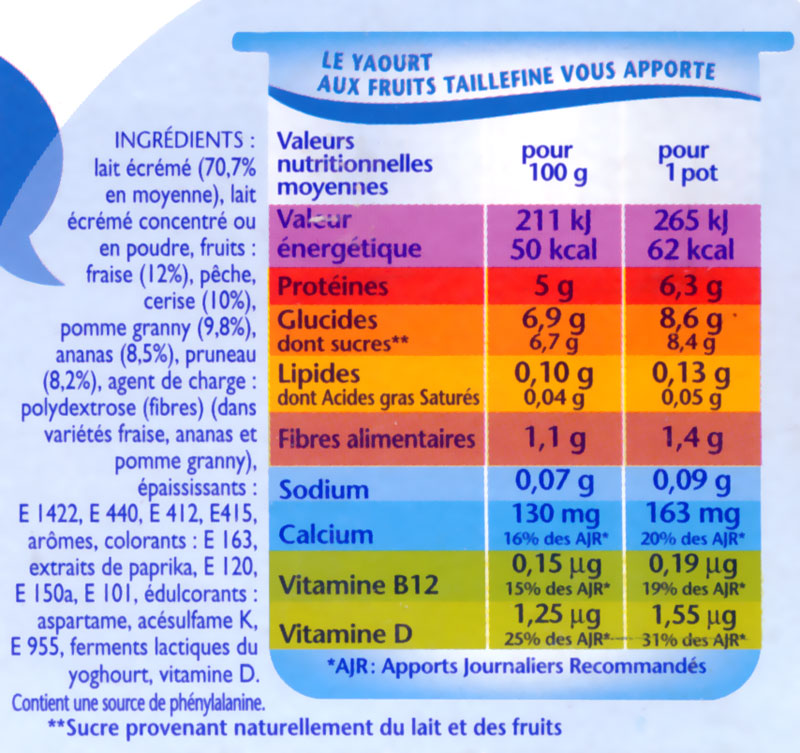

Exemple

de texte n'exigeant pas un ordre particulier de lecture:

boîte d'un plat préparé.

Une autre

forme courante d'ordre de lecture utilise une organisation

tabulaire, sous forme de table, de grille ou de liste.

La lecture n'est pas aléatoire, mais elle n'est

pas linéaire non plus, et il n'est pas nécessaire

de lire l'ensemble pour en tirer un sens. Ainsi dans l'exemple

ci-dessous (indications nutritionnelles sur un pot de

yaourt « Taillefine » de la marque

Danone) on peut lire séparément la liste

des ingrédients, sur la gauche, qui a son ordre

propre (du plus important quantitativement au moins important),

et le tableau des valeurs, sur la droite. Avec ce type

de texte, il est probable que le lecteur ne lise pas l'intégralité

des données pour se concentrer sur celles qui l'intéressent.

>>

Analyse d'un texte

linguistique à lecture linéaire.

4.

De l'écriture au texte

Qu'est-ce qu'un «bon»

texte (à dominante linguistique) ?

«Bien

écrire» n'a pas beaucoup de sens, car on

n'écrit jamais dans l'abstrait—sauf pour

des exercices scolaires! En réalité, on

écrit toujours des textes, qu'ils se composent

de quelques mots ou qu'ils remplissent des centaines de

pages. Il est donc important de toujours se souvenir que

le processus d'écriture mène à un

texte, dont on considèrera les fonctions et les

qualités pour déterminer comment on peut

«mieux écrire».

On peut toujours commencer

par formuler le descriptif générique d'un

texte de qualité optimale:

1.

Le texte, qui ne comporte ni redites ni

répétitions inutiles, est organisé

selon une structure claire, cohérente

et efficace (quelle qu'elle soit), bien signalée

par l'utilisation de la mise en page

(paragraphes, alinéas) et de marqueurs

textuels de transition (adverbes et locutions

adverbiales notamment).

2. Cette

structure sert avec efficacité les fonctions

du texte (descriptive, narrative, expressive, argumentative,

injonctive), qui apparaissent manifestes au lecteur.

3. Le niveau

de langue (soutenu, normal ou familier) est approprié

à ces fonctions.

4. La syntaxe

(construction des phrases) reflète une grande variété

de forme: propositions indépendantes, coordonnées

et subordonnées; usage de propositions subordonnées

relatives, gérondives, infinitives. On note un

emploi judicieux de la ponctuation, y

compris les tirets et les parenthèses. A moins

de rechercher un effet stylistique particulier, on recourt

de préférence aux phrases complexes

plutôt qu'à l'accumulation de phrases simples.

5. Le vocabulaire

(répertoire des mots utilisés) est à

la fois varié et précis.

6. Dans

les meilleurs cas, on notera une recherche stylistique

pouvant aller de choix lexicaux délibérés

à l'utilisation de figures (métaphores,

litotes, zeugmes...), de périodes ou de cadences.

7. La morphologie

(accords de genre et de nombre, désinences des

verbes, constructions prépositionnelles, contractions...)

ne comporte aucune incorrection, sauf dans l'utilisation

délibérée d'un niveau de langue familier.

8.

L'orthographe

est également toujours correcte.

Remarquons

que ce descriptif, pour la plupart, cherche à établir

de manière positive les caractéristiques

d'un bon texte, sauf dans le cas de l'orthographe et de

la morphologie, dont la qualité se définit

par l'absence d'erreurs, et donc de manière binaire

(correct/incorrect)—il n'y a pas d'orthographe ni,

généralement, de morphologie «meilleure»

qu'une autre.

Bien

qu'un texte excellent soit forcément sans erreur,

un texte sans erreur n'est donc pas forcément excellent.

Le travail d'écriture—c'est-à-dire,

presque toujours, de réécriture—s'accomplit

dans la progression, qui ne se limite pas à

éliminer les fautes, mais implique aussi de retravailler

un texte déjà «acceptable» pour

le rendre meilleur: plus clair, plus efficace, plus élégant...

Améliorer la qualité

de sa langue écrite demande donc un effort constant

sur la longue durée; mais en dépistant systématiquement

les erreurs et les points faibles les plus communs, en particulier

ceux qui sont faciles à traiter «mécaniquement»

(à l'aide d'un dictionnaire et d'un livre de grammaire

si nécessaire), on parvient à atteindre rapidement

un niveau de qualité «acceptable» ou

«passable», palier obligé vers le bon,

voire l'excellent.

L'évaluation d'un texte

donné pourra donc se faire par exemple sur une échelle

à cinq niveaux (de l'excellent à l'insuffisant)

appliqués à certains des critères ci-dessus.

On donnera un coefficient supérieur aux critères

proprement textuels—organisation, utilisation de la

mise en page et de marqueurs—, de manière à

ne pas privilégier les aspects les plus mécaniques

et la «grammaire» (morphologie et syntaxe).

Par ailleurs, on distinguera pour le vocabulaire et la syntaxe,

la variété et la précision, afin de

valoriser les efforts stylistiques sans négliger

la correction: la variété implique une certaine

prise de risque qui est ainsi récompensée,

faute de quoi on risque de voir des textes utilisant de

façons systématique un répertoire très

limité mais très «sûr».

La grille suivante, par exemple, permet

d'obtenir un score numérique situé entre 12

et 60 points à partir de neuf critères distincts:

| |

A - Excellent |

B - Bon |

C - Passable |

D - Faible |

F - Insuffisant |

| Texte

organisé selon une structure claire, cohérente

et efficace |

15 pts |

12 pts |

9 pts |

6 pts |

3 pts |

| La

structure est soulignée par l'utilisation de

la mise en page et de marqueurs textuels (transitions) |

10 pts |

8 pts |

6 pts |

4 pts |

2 pts |

| Les

fonctions du texte et/ou son type sont manifestes

pour le lecteur |

5 pts |

4 pts |

3 pts |

2 pts |

1 pt |

| Le vocabulaire est varié |

5 pts |

4 pts |

3 pts |

2 pts |

1 pt |

| Le vocabulaire est précis |

5 pts |

4 pts |

3 pts |

2 pts |

1 ptt |

|

La syntaxe est variée |

5 pts |

4 pts |

3 pts |

2 pts |

1 pt |

| La syntaxe est précise |

5 pts |

4 pts |

3 pts |

2 pts |

1 pt |

| La morphologie est précise |

5 pts |

4 pts |

3 pts |

2 pts |

1 pt |

| L'orthographe est correcte. |

5 pts |

4 pts |

3 pts |

2 pts |

1 pt |

| TOTAL

entre 12 et 60 points |

|

|

|

|

|

Construire

un texte

Un proverbe populaire affirme

qu'«Il ne faut pas courir avant d'avoir appris à

marcher». Dès notre plus jeune âge, nous

sommes exposés, en tant que récepteurs, à

des textes très complexes, dont la familiarité

peut nous induire à croire que nous pouvons à

notre tour, spontanément, en produire de la même

qualité. Dans la grande majorité des cas,

il n'en est rien, et nous devons, patiemment, apprendre

à construire des textes progressivement

plus complexes, à la fois en apprenant des règles

qui nous sont données, mais aussi par imitation.

Le pastiche, qui consiste à écrire «à

la manière de», est un excellent exercice qui

permet de prendre conscience des particularités de

chaque écriture, ce qu'on appelle communément

le «style», afin de développer son style

propre.

Chez

l'apprenant adulte de langue étrangère, la

tentation est particulièrement forte de brûler

les étapes pour tenter de produire dans la langue-cible

des textes de complexité comparable à celle

dont il est capable dans sa langue maternelle. C'est une

grave erreur. En effet, on

évite alors rarement le problème du calque,

c'est à dire la transposition de structures (syntaxiques,

morphologiques, sémantiques...) propres à

une langue dans une autre, où elles ne fonctionnent

pas du tout, ou pas de la même manière. Il

vaut toujours mieux partir d'éléments «sûrs»,

relativement simples, dont vous savez qu'ils sont corrects

parce que vous en avez déja vu ou entendu des exemples,

et que vous allez combiner pour obtenir un résultat

original, plus complexe, mais toujours assez peu «risqué».

Lorsque vous avez conçu

une première version de votre texte, reprenez-la

pour identifier les sources d'erreur—même un

locuteur natif en commet, ne serait-ce que par inattention—et

les aspects à améliorer. Plusieurs relectures

focalisées seront sans doute nécessaires (une

pour le sens, une autre pour l'orthographe, une pour la

morphologie...), et en fait préférables à

une relecture globale.

HAUT |

|